| Dies ist ein Kapitel aus der Diplomarbeit: „Wir wollen nur spielen! Wie Spielprinzipien Social Networks erfolgreicher machen.“ Inhaltsverzeichnis und PDF-Download |

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. (Schiller, 1879)

Spiele haben viele Eigenschaften, die für ein Social Network im Internet wünschenswert sind. Doch was macht ein Spiel genau aus? Und welche Elemente von ihm können auf Social Networks angewendet werden?

Ich werde in diesem Kapitel theoretische und psychologische Grundlagen des Spiels erläutern und dabei auf verschiedene soziale Kontexte eingehen, in denen gespielt wird. Dabei ist vor allem die Perspektive der Spieledesigner wichtig, um die Erkenntnisse in die Anwendung übertragen zu können (3.1). Diese beschäftigen sich vor allem im jungen Wissenschaftszweig der Ludologie (auch „Game Studies“ genannt) mit Spielen. Um eine Übertragung von Spielen auf Social Networks zu ermöglichen, betrachte ich außerdem genauer, wie und mit wem Menschen spielen und welche Ziele sie dabei verfolgen (3.1.3). Auch das Konzept der Spielregeln wird näher beschrieben, weil sie in der Lage sind, das menschliche Verhalten im Spiel zu beeinflussen.

Um zu verstehen, wieso sich Menschen von Spielen faszinieren lassen, bediene ich mich einiger psychologischer Grundlagen (3.2). Dann werde ich der Frage nachgehen, was ein „gutes“ Spiel ausmacht und welche Faktoren dabei zum tragen kommen.

In einem weiteren Schritt sollen die so gewonnenen Erkenntnisse auf Social Networks übertragen werden und die Aktivierung ihrer Mitglieder unterstützen.

3.1 Was ist Spielen?

Mit dem Phänomen des Spiels beschäftigen sich verschiedene Wissenschaftsdisziplinen: Die Kulturwissenschaften hinterfragen das Spiel vor allem im Kontext der verschiedenen Gesellschaften und fragen danach, worin der Ursprung des Spiels liegen könnte. In der Psychologie hingegen liegen die Schwerpunkte auf den Spielmotiven des Individuums und dem kindlichen Spiel. In der Medienforschung liegt der Schwerpunkt in der Erforschung von Computerspielen und anderen interaktiven Unterhaltungsangeboten. Allerdings scheint keine dieser Wissenschaftsdisziplinen für sich alleine geeignet zu sein, Spielprinzipien im Kontext von Social Networks zu beschreiben.

Der junge Wissenschaftszweig der Ludologie, auch „game studies“ genannt, befasst sich mit allen vorgenannten Bereichen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung, denn viele Ludologen entwerfen selbst Spiele. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist für die Untersuchung von Social Networks gut geeignet: Zum einen finden Computerspiele und Social Networks im gleichen Medium statt, dem Internet. Zum anderen haben Ludologen ein konkretes Interesse an der Konzeption von Spielelementen, was eine pragmatische Herangehensweise an die Theorie des Spiels erwarten lässt.

Wie wird also das Spiel in diesem Kontext definiert? Der Anthropologe Johan Huinzinga gilt als Erster, der darauf eine theoretische Antwort gab:

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgelegter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewußtsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘.“ (Huizinga, 1956 S. 37)

Es geht beim Spiel also darum, sich freiwillig festgelegten Spielregeln zu unterwerfen, die für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Raum vorgeben sind. Diese Handlungen sind nur innerhalb des Spiels sinnvoll und haben keine Auswirkungen darüber hinaus. Lässt man sich darauf ein, so kann es ein spannendes Erlebnis sein, das dem Spielenden Freude bereitet.

Spielen wird von Huizinga als tiefes Bedürfnis des Menschen begriffen, das sogar älter als die Kultur ist. Er verweist darauf, dass alle Säugetiere spielen (Huizinga, 1956 S. 51). Es ist außerdem eine Handlung, die den Spieler fasziniert und „völlig in Beschlag nehmen“ kann (Huizinga, 1956 S. 22). Und genau dieser Aspekt des Spiels ist es, der Spiele so attraktiv für Social Networks macht. Mit ihrer Hilfe können sie sich als geeigneter Hebel für die Aktivierung und Bindung ihrer Mitglieder erweisen.

Doch leider gibt die Definition von Huizinga keine Hinweise darauf, welche „Handlung oder Beschäftigung“ zum Spiel wird, und welche nicht. Auch werden keine Akteure des Spiels genannt, obwohl diese, und ihre Beziehungen unter einander, einen großen Einfluss auf das Spielerlebnis haben.

Die Spieledesigner Katie Salen und Eric Zimmerman haben in ihrem Buch „Rules of Play – game design fundamentals“ auf Basis einer umfangreichen Literatursichtung verschiedene Definitionen für den Begriff des Spiels verglichen (Salen, et al., 2004 S. 79). Aus den vielen untersuchten Definitionen haben sie dann eine eigene destilliert, die neben Regeln und Zielen ein Spiel außerdem als System beschreibt, in dem Spieler agieren:

A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome. (Salen, et al., 2004 S. 80)

Für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit erscheint die Definition von Salen und Zimmerman sinnvoller zu sein. Denn durch die Beschreibung des Spiels als ein System sollte es möglich sein, die Erkenntnisse auch auf Social Networks anzuwenden. Denn diese lassen sich, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, ebenfalls als ein solches auffassen. Die Notwendigkeit von Regeln, die schon Huizinga erwähnt hat, betonen auch Salen und Zimmerman. Außerdem werden die Spieler als zentrale Akteure definiert. In der Betrachtung der verschiedenen Spielertypen lassen sich auch hier Erkenntnisse gewinnen, die für Social Networks relevant sein werden.

Es lohnt sich, insbesondere auf drei Aspekte dieser Definition näher einzugehen. Wie kann ein Spiel als System verstanden werden? Was ist unter dem Begriff Regeln zu verstehen? Und wer ist der Spieler und in welchen Kontexten steht er? Nachdem die Frage nach dem Wesen des Spiels geklärt ist, wird der Frage nachgegangen, wie man Spiele so gestaltet, dass sie den Spieler aktivieren, faszinieren und sie somit erfolgreich machen. Dabei werden psychologische Ansätze hilfreich sein.

3.1.1 Spiel als System

Ein Spiel kann prinzipiell als System beschrieben werden, das aus vier Elementen besteht (Salen, et al., 2004 S. 50-53): Objekte sind die physischen oder symbolischen Teile eines Spiels, z.B. eine Schachfigur. Attribute sind die Eigenschaften des Systems und seiner Objekte. Die Attribute einer Schachfigur wären die damit erlaubten Züge. Ein weiteres Element sind die internen Beziehungen der Objekte zu einander. Wie stehen die Schachfiguren zu einander auf dem Brett? Bedroht eine Figur eine andere? Das letzte Element eines Spiels als System ist dessen Umgebung, also der Spielablauf und seine Spieler selbst. Diese Betrachtungsweise ist hilfreich, weil sie es erlaubt, die einzelnen Aspekte eines Spiels gesondert zu beschreiben, die gemeinsam ein komplexes Ganzes bilden.

Generell betrachtet geht es in einem Spiel immer um einen Konflikt, der viele Formen annehmen kann. Spieler können gegen einander antreten oder in einer Gruppe kooperieren, um gegen andere Gruppen zu spielen. Sie können auch alleine gegen das Spielsystem spielen, denn Spiele sind „ein freiwilliger Aufwand, unnötige Hindernisse zu überwinden“, wie es Bernard Herbert Suits formuliert (Suits, 1978 S. 41).

Inwiefern ist der Konflikt im Spiel künstlich? Wie von Huizinga beschrieben, wird mit dieser Definition das „Anders-Sein“ vom realen Leben betont. Auch Marshall McLuhan stellt das Spiel als etwas grundsätzlich Anderes zu gewöhnlichen Handlungen im Leben dar. Das Spiel ist eine künstliche Situation und die Spieler müssen sich freiwillig gemeinsamen Regeln unterwerfen und zu „Puppen“ des Spiels werden:

“If we take a tennis racket in hand, or thirteen playing cards, we consent to being a part of a dynamic mechanism in an artificially contrived situation. … A game is a machine that can get into action only if the players consent to become puppets for a time. ” (McLuhan, 2001 S. 258)

Der so entstehende Konflikt im Spiel ist allerdings als Erlebnis nicht andersartig als Konflikte im realen Leben, meint der Spieledesigner Raph Koster. Für ihn sind Spiele Puzzles, die es zu lösen gilt, genauso wie alles andere, dem wir in unserem Leben begegnen (Koster, 2005 S. 34). Trotzdem bleibt die Künstlichkeit ein bezeichnendes Merkmal von Spielen. Denn die Spieler sind sich darüber im Klaren, in einem Spiel zu agieren und nicht in der Realität.

In der Definition von Salen und Zimmerman ist auch das quantifizierbare Ergebnis bzw. Ziel ein wichtiges Merkmal von Spielen. Das Gewinnen oder Verlieren sind solche klaren Ergebnisse. Darüber hinaus kann auch ein Punktestand am Ende eines Spiels ein Ergebnis darstellen. Jesper Juul, ebenfalls Spieledesigner, rückt hierbei die Motivation des Spielers in den Mittelpunkt (Juul, 2003). Für ihn ist es wichtig, dass dem Spieler das Ergebnis nicht gleichgültig ist. Gewinnt er, so stimmt es den Spieler fröhlich, verliert er, so ist er unglücklich.

Ein weiteres wichtiges Merkmal in diesem Zusammenhang ist auch die Wiederholbarkeit eines Spiels. Nach den gleichen Regeln muss ein Spiel immer und immer wieder ablaufen können und trotzdem muss sein Ausgang jedes Mal ungewiss sein. Der Spieler wird also stets aufs Neue herausgefordert und muss sich anstrengen, um zu gewinnen.

Das quantifizierbare Ergebnis, welches Ziel eines Spiels ist, muss dabei nicht unbedingt von dem System selbst vorgegeben sein. Simulationen beispielsweise regen dazu an, sich selbst Ziele zu setzen (z.B. der Städtebau bei Sim City). Rollenspiele und andere Spiele ohne definierbares Ende beinhalten Zwischenziele, an denen der Spieler sein Handeln orientieren kann. Diese werden häufig Missionen genannt. Außerdem können Spieler mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen. Nicholas Yee spricht deswegen von „mehrschichtigen und überlappenden Zielen“ (Yee, 2001 S. 71).

Ein Spiel besteht als System betrachtet also aus Objekten, die Attribute und innere Beziehungen zu einander haben. Außerdem muss die Umgebung in das Modell als Element mit einbezogen werden. Zentral für ein solches System ist das vorgegebene oder selbst gesteckte Spielziel, das meist um einen Konflikt zwischen Spielern oder zwischen dem Spieler und dem System aufgebaut ist.

Diese Abstraktionsebene kann später hilfreich sein, Interaktionen auch im Kontext von Social Networks zu betrachten. Dies wird helfen zu verstehen, mit welchen spielerischen Mitteln sie angereichert werden können, um die Mitglieder zu faszinieren und aktiv zu halten.

3.1.2 Spiel als MDA-Framework

Wie der genaue Ablauf eines Spiels von statten geht, beschreibt der Systemansatz nicht. Dazu hilft es, ein Spiel als Prozess zu betrachten, der nach bestimmten Regeln abläuft. Zur Analyse eignen sich die drei verschiedenen Abstraktionsebenen Mechanik, Dynamik und Ästhetik, die Robin Hunicke et al. vorschlagen (Hunicke, et al., 2004). Alle drei zusammen bilden demnach ein System – das MDA-Framework – nach dem das Spiel funktioniert.

- Als Mechanik bezeichnen Hunicke et al. in erster Linie die einzelnen Funktionen eines Spiels im Sinne von Handlungen, Verhalten und Kontrollmöglichkeiten. Diese Mechanik wird in Form von Daten und Algorithmen beschrieben, sie bilden die Regeln eines Spiels. Gemäß Salen und Zimmerman lassen sich Spielregeln auf drei Typen herunterbrechen (Salen, et al., 2004 S. 127-139). Erstens sind die konstitutiven Regeln eines Spiels zu nennen. Sie beschreiben dessen Kernfunktionalität. Wer nimmt zu welchen Konditionen teil und kann unter welchen Bedingungen gewinnen? Die operationalen Spielregeln bilden den zweiten Typ. Sie geben vor, in welchen Schritten das Spiel abläuft. Anleitungen, die einem Spiel beiliegen, beschreiben üblicherweise operationale Regeln. Dazu zählt außerdem die Ausgestaltung des Spiels, beispielsweise die Form und Farbe der Spielfiguren. Drittens wird ein Spiel durch implizite Regeln bestimmt. Damit werden grundlegende Rahmenbedingungen beschrieben, die von den Mitspielern in stiller Übereinkunft akzeptiert werden. So ist es beispielsweise unzulässig, beim Schach dem Gegner die Sicht auf das Spielbrett zu versperren. Man kann also sagen, dass implizite Regeln die Etikette der Spielergemeinschaft sind.

- Das MDA-Framework besagt, dass aus einer Abfolge gleicher oder verschiedener Spielmechaniken die Dynamik eines Spiels entsteht. Was passiert während des Spiels? Wie entwickelt sich das Kräfteverhältnis zwischen den Spielern (bzw. zwischen Spieler und Computergegnern)? So kann beispielsweise einem einfachen Spiel, in dem man durch ein Labyrinth finden muss, durch Zeitdruck eine enorme Spieldynamik verliehen werden.

- Hunicke et al. bezeichnen mit dem Begriff der Ästhetik das, was die Wahrnehmung eines Spiels ausmacht. Welche äußere Erscheinung bringt das Spiel mit und in welchem metaphorischen Rahmen läuft es ab? Da eine Verständigung darüber, was das bedeutet, recht vage ist, schlagen sie eine (erweiterbare) Taxonomie vor. Sie enthält die Begriffe Erlebnis, Fantasie, Erzählung, Wettstreit, Kameradschaft, Entdeckung, Ausdruck und Unterhaltungsangebot. Diese sollen als Kategorien dienen, denen man Spielprinzipien zuordnen kann. Spiele verfolgen meist mehrere dieser Metaphern gleichzeitig, betonen sie allerdings unterschiedlich. Bei dem Spiel Scharade geht es beispielsweise primär um Kameradschaft, weil im Team pantomimisch dargestellte Begriffe erraten werden müssen. Bei dem Ego-Shooter Quake steht hingegen der Wettstreit im Vordergrund.

Das MDA-Framework ermöglicht es, Eigenschaften eines Spiels einzuordnen und Interaktionen so zu gestalten, dass erwünschtes Verhalten entsteht (Hunicke, et al., 2004 S. 5):

By moving between MDA‘s three levels of abstraction, we can conceptualize the dynamic behavior of game systems. Understanding games as dynamic systems helps us develop techniques for iterative design and improvement – allowing us to control for undesired outcomes, and tune for desired behavior.

Dieser formale Ansatz soll nicht nur helfen, systematisch und iterativ ein Spiel zu gestalten, sondern gleichzeitig auch eine Kommunikationshilfe zwischen Spieledesignern, -technikern und -forschern sein. Nicht zuletzt hilft es, das Verhältnis zwischen dem Entwickler und dem Spieler besser zu verstehen. Denn die Herangehensweise an ein Spiel unterscheidet sich fundamental zwischen Spieledesignern und Spielern. Während die Gestalter von den Mechaniken ausgehend an der Dynamik und schließlich den ästhetischen Aspekten eines Spiels arbeiten, verhält es sich bei dem Spieler genau umgekehrt. Dieser nimmt zuerst die Ästhetik eines Spiels wahr. Mit Beginn des Spieles lässt er sich von dessen Dynamik fesseln und lernt dann erst die darunter liegenden Spielmechaniken zu bedienen und zu meistern.

Wenn diese Perspektive hilfreich ist, um Spiele zu analysieren und zu gestalten, so kann sie auch für die Analyse von Spielprinzipien in anderen Kontexten nützlich sein. Deshalb greife ich das MDA-Framework in Kapitel 4 wieder auf, in dem es um Spielprinzipien in Social Networks gehen wird.

Um die verschiedenen Ebenen Mechanik, Dynamik und Ästhetik zu verdeutlichen, kann der Vergleich zwischen den Spielen Tic-Tac-Toe und 3-bis-15 helfen (LeBlanc, 2000).

Die Spielregeln für Tic-Tac-Toe lassen sich wie folgt beschreiben:

- Das Spiel findet auf einem Raster von 3×3 leeren Rechtecken statt.

- Zwei Spieler wechseln sich mit dem Markieren der leeren Rechtecke ab. Der erste Spieler markiert mit X, der zweite mit O.

- Sobald ein Spieler drei gleiche Markierungen in einer Reihe oder Diagonale gemacht hat, gewinnt er.

- Wenn alle Rechtecke markiert sind und es keinen Gewinner gibt, so endet das Spiel unentschieden.

Zum Vergleich nennt LeBlanc die Regeln des Spiels 3-bis-15:

- Zwei Spieler wechseln sich ab.

- Wenn du dran bist, wähle eine Zahl von 1 bis 9.

- Diese Zahl darf nicht vorher schon von einem der Spieler gewählt worden sein. Wenn du es schaffst, aus genau 3 Zahlen die Summe 15 zu bilden, hast du gewonnen.

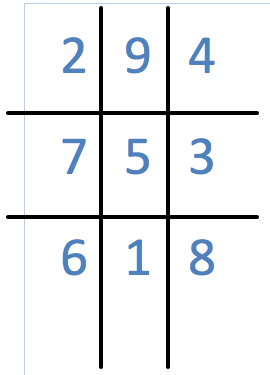

Ganz offensichtlich unterscheiden sich beide Spiele: Tic-Tac-Toe ist weltweit bekannt und beliebt. 3-bis-15 mutet eher wie eine anstrengende Rechenaufgabe an, bei dem man sich viele Zahlen merken muss. Aber in beiden Spielen steckt die gleiche Mechanik. Zur Veranschaulichung kann man in jedes Rechteck aus Tic-Tac-Toe eine Zahl von 1 bis 9 so platzieren, dass jede Reihe die Summe 15 ergibt (ein „magisches Quadrat“). Die Bedingungen, unter denen man Tic-Tac-Toe oder 3-bis-15 gewinnen kann, sind also gleich.

|

Nur die operationalen Spielregeln sind unterschiedlich (siehe oben), wodurch sich aber sowohl die Dynamik als auch die Ästhetik des Spiels gänzlich verändert. Das eine Spiel ist ein strategischer Wettstreit um die besten Plätze in einem Spielfeld, das zum Beispiel mit den Fingern in den Sand gemalt werden kann. Das andere ist eine komplizierte Denkaufgabe, die man sich ästhetisch als verbalen Zweikampf vorstellen kann, der ohne Spielfeld auskommt.

Regeln beeinflussen ein Spiel also auf unterschiedlichen Ebenen. Sie alleine genügen nicht, um ein Spiel vollständig zu beschreiben, bilden aber die notwendige Basis. Spielregeln beschreiben die Mechanik eines Spiels, aus denen die Dynamik entsteht. Aber auch die Gestaltung des Spiels ist wichtig für seinen Erfolg.

Mittels der Aufteilung eines Spiels in die Dimensionen Mechanik, Dynamik und Ästhetik wird es möglich, diese auch im Kontext eines Social Networks zu betrachten. Die einzelnen Spielprinzipien lassen sich übertragen, ohne dass das Social Network von seinem Nutzer als ein Spiel wahrgenommen wird.

3.1.3 Spielertypen und ihre sozialen Kontexte

Um Spiele zu verstehen ist es eine große Hilfe, nicht nur das Spiel selbst, sondern auch den Spieler und seine unterschiedlichen sozialen Kontexte zu betrachten. Denn der Rahmen, in dem der Spieler sich befindet, beeinflusst seine Erwartungen an das Spiel und sein Verhalten darin. Drei Perspektiven werde ich dabei hervorheben. Erstens das Phänomen des passiven Spielers, dann den aktiven Spieler und seine Motivationen als Einzelperson und schließlich werde ich das Spielen in der Gruppe genauer beleuchten.

3.1.3.1 „Lurkers“ und ihr passives Verhalten im Spiel

Wie bei Social Networks, so gibt es auch in Spielen Individuen, die sich passiv verhalten, so genannte „lurkers“ (vgl. Abschnitt 2.4), die an dem Spiel nur beobachtend teilnehmen. Warum tun sie das? Der Interaktionsdesigner Dan Saffer vermutet, dass das Zusehen alleine schon Spaß macht. Als Beispiel nennt er die Spielekonsole Nintendo Wii, die von den Spielern hauptsächlich durch Gesten gesteuert wird. Saffer stellt fest: „Half the fun of it is watching other people play it. The attraction is undeniable, as is the advocating on behalf of others” (Saffer, 2007 S. 55).

Diese Passivität ist auch in Online-Rollenspielen zu beobachten. Nic Ducheneaut analysierte über zehn Monate hinweg das Verhalten von 250.000 Spielcharakteren in World of Warcraft (Ducheneaut, et al., 2006). Er stellte in seiner Arbeit mit dem Titel „Alone together“ fest, dass die Spieler nicht viel Zeit in Gruppen verbringen. Sie streifen eher alleine durch die virtuelle Welt – obwohl das Spiel die Bildung von Spielergruppen (so genannten Gilden) unterstützt. Auch sind die sozialen Netzwerke in und zwischen den Gilden eher lose geknüpft. Laut Ducheneaut ist demnach eine Motivation, an World of Warcraft teilzunehmen, einfach der Wunsch, von anderen Spielern umgeben zu sein. In den höheren Levels von World of Warcraft werden die Herausforderungen allerdings so schwierig und die Gegner so stark, dass sie im Alleingang nicht zu bewältigen sind. So stellt Ducheneaut auch fest, dass die Gruppenbildung insbesondere im fortgeschrittenen Stadium des Spiels zunimmt. Im 1. Level sind weniger als 10 Prozent in einer Gilde organisiert. Diese Zahl steigt langsam an bis sie in Level 55 bei etwa 40 Prozent liegt. Dann nimmt die Gruppenzugehörigkeit stärker zu bis sie in Level 59 etwa 60 Prozent erreicht (Ducheneaut, et al., 2006 S. 4). Durch die Gestaltung des Spiels und seiner Level können die Spieler also zur Teilnahme an Communities innerhalb des Spiels „gezwungen“ werden. Die Aktivität des Individuums lässt sich also durch die Gestaltung von Spielprinzipien beeinflussen. Vielleicht kann auf ähnliche Weise der Aktivitätsgrad von Community-Mitgliedern erhöht werden. Darauf werde ich im Anwendungsteil dieser Arbeit (Kapitel 4) eingehen.

Spieler lernen, indem sie andere beobachten. Das trifft auch auf virtuelle Umgebungen wie Online-Rollenspielen zu, betonen Jeff Dyck et al. (Dyck, et al., 2003 S. 4). Ihre Untersuchung legt nahe, dass dieser Effekt auch auf andere Interaktionsangebote als Spiele angewendet werden könne, z.B. auf Anwendungssoftware. Ein Experte könne sich sozusagen von Anfängern über die Schulter schauen lassen, um die Möglichkeiten der Software zu verstehen. Dies sei besonders erstrebenswert, weil damit kein besonderer Aufwand für den Experten verbunden ist (Dyck, et al., 2003 S. 8).

Die gezielte Motivation des Neulings und das Heranführen an das System sind Effekte, die auch für Social Networks wünschenswert sind. Im Kapitel 4 werde ich beschreiben, wie nicht-instrumentelle Kommunikation und indirekte Abhängigkeiten im Spiel (z.B. wirtschaftliche) gefördert werden können, um mehr Kommunikation zwischen den Teilnehmern zu erreichen.

3.1.3.2 Vier Typen von Einzelspielern

Bei der Betrachtung eines Einzelspielers geht es um Spieler, die ihre Spielziele auf sich selbst gestellt verfolgen. In MUDs[1] spielen oft Tausende Menschen gleichzeitig, aber nur ein Teil von ihnen spielt in einem Team (so genannten Gilden, siehe 3.1.3.1). Wie verhalten sich diese einzelnen Spieler? An dieser Stelle ist die Einordnung von Richard Bartle in vier verschiedene Spielertypen hilfreich (Bartle, 2003 S. 401-409). Bartle betrachtete die Spieler von MUDs und stellte fest, dass diese im gleichen Spiel zum Teil sehr unterschiedliche Ziele verfolgten.

- Als erste Gruppe beschreibt er die Erfolgstypen (engl. „achievers“). Sie verfolgen die vorgeschlagenen Ziele innerhalb des Spiels wie geplant und gehen nicht darüber hinaus.

- Zum Zweiten existiert der Typ des Entdeckers (engl. „explorer“). Dieser versucht so viel Territorium wie möglich in der Spielwelt auszukundschaften. Außer an die Entdeckung des Geländes macht er sich auch an die Erforschung tiefer liegender Spielelemente, wie beispielsweise dessen physikalischen Bedingungen (Schwerkraft, usw.) und der abstrakteren Spiellogik. Interessant dabei ist, dass diese Tätigkeiten völlig unabhängig von den geplanten Spielzielen sein können, denen der Erfolgstyp nachgeht.

- Als dritten Spielertypen beschreibt Bartle die Gesellschaftstypen (engl. „socialisers“). Sie kommunizieren hauptsächlich mit anderen Spielern, was man sich ein wenig wie Theater vorstellen kann, da eine Person im MUD durch einen Spielcharakter repräsentiert wird. Es findet also Rollenspiel im klassischen Sinne statt.

- Den vierten und letzten Spielertypen bezeichnet Bartle als „Killer“. Ihre hauptsächliche Motivation besteht darin, anderen Spielern – allen voran den Erfolgstypen – Schaden zuzufügen. Sie verursachen Stress bei den anderen, aber in seltenen Fällen helfen sie auch.

Bartle weist darauf hin, dass man durch die entsprechende Gestaltung des Spiels bestimmte Spielertypen fördern bzw. in ihren Aktivitäten bremsen kann. Reduziert man in einem MUD beispielsweise die Anzahl der Erfolgstypen, so wird es auch weniger Killer geben.

Nicholas Yee bemängelt an Bartles Systematik, dass die verschiedenen Typen nicht so klar zu trennen sind (Yee, 2007). Ein Spieler könnte mehrere Motive gleichzeitig verfolgen, beispielsweise viel mit anderen kommunizieren und dabei auch außerdem nach der Erreichung der vorgegeben Spielziele streben.

Aber auch wenn viele Spieler eine Mischung aus den oben beschriebenen Typen sein mögen, so hilft diese Darstellung doch, zu erkennen, dass Einzelspieler sehr unterschiedlich an eine Herausforderung herangehen können bzw. sich diese auch selbst suchen. Nicht jede Interaktionsmöglichkeit scheint für alle Teilnehmer gleich interessant zu sein. Dies gilt es bei der späteren Anwendung auf Social Networks zu beachten, denn unter Umständen ist es möglich, auch die Zusammensetzung der Mitglieder eines Social Networks zu steuern.

3.1.3.3 Spielen als Gruppenerlebnis

Als dritter sozialer Kontext ist das gemeinsame, kooperative Spielen genauerer Betrachtung wert. Wie schon von Ducheneauts Untersuchungen zum Online-Rollenspiel World of Warcraft angedeutet wird, kann die Zusammenarbeit in einer Spielsituation durch die Struktur eines Spiels herbei geführt werden. Spieler kollaborieren, wenn sie gemeinsam Handlungen planen, koordinieren und ausführen, um ein Ziel zu erreichen, das alleine nicht oder nicht so einfach zu erreichen gewesen wäre. Insbesondere wenn Belohnungen in einem Spiel unter mehreren Teilnehmern geteilt werden, entsteht Zusammenarbeit.

Dass gemäß Dunbars Zahl (Dunbar, 1993) die Größe einer Gruppe auf etwa 150 Personen begrenzt ist, scheint im Kontext von Online-Rollenspielen nicht zuzutreffen (siehe auch Abschnitt 2.2). Christopher Allen untersuchte beispielsweise das Spiel Ultima Online und kam zu dem Schluss, dass die Grenze bereits bei 45 bis 50 Mitgliedern erreicht sei (Allen, 2004). Ducheneaut bestätigt diese Annahme. Aus den Nutzungsdaten zum Spiel World of Warcraft ermittelte er, dass die Zahl der in Gilden organisierten Spieler sogar noch etwas geringer ist. Sie liegt bei 35 (Ducheneaut, et al., 2007 S. 7).

Durch die Betrachtung des Spielers als passiven Beobachter, Einzelspieler und Teil eines Teams wird deutlich, dass es zahlreiche Ansätze gibt, sein soziales Verhalten durch die Gestaltung des Spiels zu beeinflussen. Dabei sollte man dem Individuum die Freiheit geben, unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Will man die Kollaboration unter den Teilnehmern fördern, so hilft es, bei der Konzeption eine Gruppengröße von etwa 35-50 Personen im Auge zu behalten. Die Möglichkeiten des Austauschs zwischen den Spielern, sowie geteilte Gewinne scheinen ebenfalls Möglichkeiten zu sein, die als Hebel zur Aktivierung dienen können.

Allgemein lässt sich sagen, dass Spiele als Systeme beschrieben werden können, die aus Objekten bestehen, die Attribute und Beziehungen unter einander haben und außerdem von der Umgebung beeinflusst werden. Ein solches Spielsystem hat mechanische, dynamische und ästhetische Aspekte, die durch die Definition von Regeln beeinflusst werden können. Die Spieler treten als passive Beobachter, Einzelspieler und Teams in Erscheinung und haben dabei unterschiedliche Motivationen und Ziele. Damit steht eine umfangreiche Systematik zu Verfügung, Spiele und Spielprinzipien auf unterschiedlichen Ebenen zu untersuchen und auch auf Social Networks anzuwenden.

Aber eines vermag diese Systematik nicht zu erklären: Wodurch wird ein Spiel erst erfolgreich? Auch die deskriptiven Ansätze zu Spielertypen können dazu keinen Aufschluss geben. Eine Antwort auf diese Frage lässt sich möglicherweise in der Psychologie finden.

3.2 Psychologische Grundlagen des Spiels

Die Faszination des Spiels, in dem sich die Spieler aktiv engagieren, ist die wesentliche Eigenschaft, die es im Kontext von Social Networks für diese Arbeit zu untersuchen gilt. Aber warum genau lassen sich Menschen von Spielen faszinieren? Welche Spielprinzipien aktivieren die Spieler in besonderem Maße? Dazu ist es wichtig, die psychologischen Grundlagen des Spiels zu verstehen. Auf dieser Basis lassen sich danach Spielprinzipien eingrenzen, die auch Social Networks unterhaltsamer und damit erfolgreicher machen können.

In der Psychologie wird das Spiel vorwiegend als Phänomen in der kindlichen Entwicklung betrachtet (Oerter, 1993). Im Erwachsenenalter wird das Spiel transformiert, institutionalisiert und nur noch im Privaten (z.B. als Hobby) weiter betrieben (Oerter, 1993 S. 310). Da sich Social Networks bis auf wenige Ausnahmen nicht an Kinder, sondern an Erwachsene und Teenager richten, werde ich mich hier auf die Punkte konzentrieren, die das Spielen allgemein und auch für Erwachsene anwendbar beschreiben.

Im Folgenden werde ich drei psychologische Theorien erläutern, die sich mit der Aktivierung des Menschen durch Spiele befassen. Zunächst geht es um das menschliche Verhalten und wie es durch Verstärkungen beeinflusst werden kann. Dann gehe ich kurz auf die Theorie des Aktivierungszirkels ein, mit dem Heckhausen beschreibt, wie Menschen das Spielen erleben. Schließlich beschreibe ich, wie Spielen als Flow-Erleben erklärt werden kann und nenne empirische Herangehensweisen dazu.

3.2.1 Der Spieler in der Skinner-Box

Ein Spiel trainiert beim Spieler ein bestimmtes Verhalten, dem er folgen muss, um zu gewinnen. Schließlich muss er Regeln befolgen, für dessen Einhaltung er das Spiel gewinnen kann. Es liegt deshalb nahe, ein Spiel als operante Konditionierung zu betrachten (Skinner, 1965).

Wenn ein Spieler für eine Aktion etwas Positives erhält oder ein negativer Effekt von ihm genommen wird, dann wird das eine Belohnung oder auch positive Verstärkung genannt. Umgekehrt beschreibt das Aufbürden negativer Effekte oder das Verweigern positiver Verstärkungen eine Bestrafung, eine negative Verstärkung. Durch Belohnen kann erwünschtes Verhalten aufgebaut werden, durch Bestrafung kann unerwünschtes Verhalten unterdrückt werden. Belohnungen werden in Spielen dazu eingesetzt, um den Spieler zu bestimmten Handlungen zu bringen, denn sie motivieren zu bestimmtem Verhalten. Deswegen rät Koster: “be sure to incentivize all desired behaviors” (Koster, 2007 S. 16).

Der Spieler ist mit einer Ratte in einer sogenannten „Skinner-Box“[2] vergleichbar (Spada, et al., 2006 S. 355-384), die durch Belohnung sowie durch Bestrafung konditioniert wird. Erhält die Ratte einen Stromstoß, wenn sie einen falschen Hebel aktiviert, so wird dieses Verhalten zukünftig mehr oder weniger unterdrückt werden. Umgekehrt benutzt die Ratte immer wieder den richtigen Hebel, wenn sie dadurch jedes Mal etwas Futter bekommt. Der gleiche Effekt kann auch durch negatives Konditionieren erreicht werden: Hat die Ratte die Wahl zwischen einem Käfig, der unter Strom steht und einem normalen Käfig, so wird sie Letzteren bevorzugen, weil sie dort die unangenehmen Stromschläge nicht erleiden muss.

Aus behavioristischer Sicht kommt es vor allem auf die Frequenz der Verstärkung an, wenn das Verhalten des Spielers beeinflusst werden soll. Eine festgelegte Abfolge von Frequenzen nennt man Verstärkungsplan. Spieleforscher Nicholas Yee schlägt generell einen zufälligen Verstärkungsplan für Spiele vor (Yee, 2001 S. 71). Das greift jedoch etwas zu kurz, denn mehrere Parameter spielen eine Rolle: Die Regelmäßigkeit der Verstärkungen, deren Häufigkeit sowie der Abstand zwischen ihnen. In Experimenten mit Ratten wurden verschiedene Verstärkungspläne getestet.

Will man ein bestimmtes Verhalten dauerhaft aufbauen, so bietet sich folgender Verstärkungsplan an (Rudolph, 2003 S. 67): Zu Beginn sollte jedes erwünschte Verhalten kontinuierlich verstärkt werden. So wird das neue Verhalten schnell erlernt. Dann sollte man das Verhalten nur noch intermittierend belohnen, d.h. nicht mehr jedes Mal. Die Verstärkung sollte dabei in zufälligen Abständen erfolgen, wobei allerdings festgelegt werden muss, dass durchschnittlich jede n-te Reaktion belohnt wird. Das führt zu einer Stabilisierung des Verhaltens, weil die Person nicht vorhersagen kann, wann sie die Belohnung erhält. Diese Verstärkung kann dann über einen langen Zeitraum hinweg langsam abnehmen, so dass das Verhalten schließlich ganz ohne Verstärkung auftritt.

Bei Experimenten zum operanten Konditionieren im Klassenzimmer zeigten Ayllon und Roberts ( (Ayllon, et al., 1974) zitiert nach (Rudolph, 2003 S. 75)), dass es auch dann zur Verstärkung von Verhalten kommt, wenn nicht unmittelbar, sondern mit Wertmarken belohnt wird. In ihrem Experiment erhielten die Schüler zwei Wertmarken, wenn sie 80 Prozent der gestellten Aufgaben gelöst hatten und fünf Wertmarken bei 100 Prozent korrekter Aufgaben. Einlösbar waren diese Marken unterschiedlich. Für zwei Stück gab es z.B. eine zusätzliche Pause von 10 Minuten, für 15 Marken einen guten Bericht an die Eltern und für 20 Wertmarken wurde die schlechteste Testnote getilgt. Auf diese Weise konnten die Lernleistungen im Laufe weniger Wochen von 40 Prozent auf 85 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig verringerte sich das Störverhalten von 50 auf 5 Prozent.

Dieses Prinzip der verzögerten Belohnung durch ein Punktesystem ist sehr flexibel und wird in Abschnitt 4.4 im Kontext von Social Networks weiter untersucht.

Wichtig ist, dass in diesem Experiment die angebotenen Belohnungen für die Kinder auch wirklich als erstrebenswert angesehen wurden. Nur so konnten sie als Verstärker dienen. Prinzipiell kann dabei jede Verhaltensweise ein potentieller Verstärker sein, so lange sie von der betroffenen Person als solche anerkannt wird (Premack, 1965).

Die Spieledesigner Hallford und Hallford stellten fest, dass Spieler generell belohnt werden wollen: „(…) it’s the victories and the treasures – not the obstacles – that make people interested in playing in the first place.” (Hallford, et al., 2001 S. 158). Sie definierten vier Arten von Belohnungen in Computer-basierten Rollenspielen, die aber auch für Spiele in allgemeinerem Kontext zutreffen dürften (Hallford, et al., 2001 S. 157-160): Als „Rewards of Glory“ (Belohnungen der Ehre) bezeichneten sie Belohnungen, die keinen Einfluss auf das eigentliche Spielgeschehen haben, z.B. das Gewinnen des Spiels oder Levels an sich. Von „Rewards of Sustenance“ (Belohnungen des Lebensunterhalts) sprachen sie, wenn dem Spieler die Möglichkeit geben wird, seinen erreichten Status Quo beizubehalten und überhaupt weiterzuspielen. Ein Beispiel hierfür ist die Heilung des Spielcharakters nach einem Kampf. Eine spezielle Belohnung ist der Zugang zu besonderen Bereichen, z.B. in Form eines Schlüssels oder Passworts („Rewards of Access“, Belohnungen des Zugangs). Er wird üblicherweise nur jeweils einmal verwendet und ist danach wertlos. Zuletzt nannten Hallford und Hallford die „Rewards of Facility“ (Belohnungen der Fähigkeiten): Der Spielfigur werden dabei erweiterte Fähigkeiten verliehen, die ihr neue oder verbesserte Möglichkeiten im Spiel eröffnen.

Festzustehen scheint, dass Belohnungen ein mächtiges Werkzeug zur Steuerung menschlichen Verhaltens sind. Und ebenso wie in einem spielerischen Kontext sind sie auch auf Communities übertagbar, wo sie – wenn auch nicht so klar definiert und zielgerichtet – bereits zur Anwendung kommen. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Spielprinzipien der Belohnungssysteme und des Verstärkungsplans in Abschnitt 4.4 vertiefend zu betrachten.

3.2.2 Der Spieler im Aktivierungszirkel

Eine weitere hilfreiche Grundlage des Spiels liefert Heinz Heckhausen: Den sogenannten Aktivierungszirkel (Heckhausen, 1974 S. 83-100). Beim Spielen baut der Mensch demnach eine psychische Spannung auf, „die nach mehr oder weniger kurzer Frist, und zwar möglichst plötzlich, abfällt, sich wieder auflädt, abfällt … und dies in ständig wechselnder Wiederholungsfolge“ (Heckhausen, 1974 S. 86). Dabei versucht der Spieler ständig einen optimalen, mittleren Aktivierungsgrad zu halten und liegt dabei mal darüber, und mal darunter. Diese Art der Anregung wird als „angenehm, unterhaltsam, ja lustvoll erregend“ empfunden (Heckhausen, 1974 S. 88). Aber wie kommt es zu einem Aktivierungszirkel? Laut Heckhausen sind wahrgenommene Diskrepanzen, also Unterschiede, Brüche und Widersprüche dafür verantwortlich. Diese Diskrepanzen teilt er in vier Kategorien:

- Ein Aktivierungszirkel kann prinzipiell durch die Faktoren Neuigkeit und Wechsel hervorgerufen werden. Alles, was in Kontrast zu unseren früheren Erlebnissen steht, also „neu“ ist, weckt unsere Neugier. Dazu zählt auch das Erlernen neuer Fähigkeiten.

- Zweitens nennt Heckhausen den Überraschungsgehalt. Dieser entsteht durch Diskrepanz aus Wahrnehmungen und Erwartungen, wie es beispielsweise bei Glücksspielen der Fall ist.

- Als dritte Kategorie beschreibt Heckhausen die Verwickeltheit: Es ist die „Diskrepanz zwischen Teilen des gegenwärtigen Wahrnehmungs- bzw. Erlebnisfeldes.“ (Heckhausen, 1974 S. 89) Solche ungeordneten Situationen regen den Menschen zum Problemlösen an, was eine lange andauernde Aktivierung bewirken kann. Ein Puzzle ist dafür ein gutes Beispiel.

- Als vierte Kategorie nennt Heckhausen die Ungewissheit bzw. den Konflikt. Das ist die Diskrepanz zwischen verschiedenen Erwartungen bzw. Tendenzen. Ein Turnier oder Wettbewerb kann so einen lustvoll erlebten Aktivierungszirkel auslösen.

Das menschliche Bedürfnis nach Reizen beschreibt auch Michael Apter in seiner Revisionstheorie (Apter, 1994). Er beschreibt ähnlich wie Heckhausen einen Erregungszustand, der immer wieder zwischen „Nervenkitzel“ und „Angst“ wechselt (Apter, 1994 S. 38). Auch das Spielen, insbesondere das Glücksspiel, lässt sich auf diese Weise erklären. Das folgende Szenario einer Runde am Geldspielautomaten verdeutlicht das: Der Spieler wirft zunächst Geld in den Automat und das Spiel beginnt. Dies verursacht ein euphorisches Gefühl und Stress beim Spieler, das psychotrope Wirkungen hat (Brodbeck, et al., 2007). Er ist zuversichtlich hinsichtlich des möglichen Gewinns (Nervenkitzel), weiß aber, dass er mit dem Geldeinsatz das Risiko eingegangen ist, es zu verlieren (Angst). Dieses Hochgefühl wird nach wenigen Sekunden entweder mit einem Gewinn belohnt, oder durch Verlust in eine Enttäuschung verwandelt. Nun wäre es an der Zeit den Verlust zu bereuen. Das ist unerfreulich, aber wichtig, um Konsequenzen des eigenen Handelns zu erkennen und daraus zu lernen. Stattdessen wirft der Spieler nun die nächsten Münzen ein. Denn durch die Möglichkeit, ein neues schnelles Spiel zu beginnen, kann der Spieler das emotionale Tief sofort durch ein neues positives Gefühl ersetzen, da nun wieder die Möglichkeit des Gewinns besteht (Nervenkitzel). So entsteht durch das ständige Auf und Ab der Gefühle im Erregungszyklus ein Teufelskreis: Die negativen Verstärkungen werden verdrängt, die positiven Verstärkungen bleiben erhalten. So wird das Verhalten des Spielers auf ständiges Weiterspielen trainiert.

Glücksspielangebote können in der Psychologie nach strukturellen Merkmalen differenziert werden (Meyer, et al., 2005 S. 67f.). Dazu zählen unter anderem die schnelle Wiederholbarkeit und kurze Zeitspannen zwischen Spieleinsatz und Spielergebnis, wie in obigem Szenario beschreiben. Bei typischen Casinospielen wie Black Jack, Roulette und Automatenspielen dauert es meist nur wenige Sekunden, bis eine neue Runde gestartet werden kann. Lotto hingegen, bei dem der Abstand zwischen zwei Spielrunden mehrere Tage beträgt, gilt als weniger gefährdend. Beim Lotto ist es den Spielern nicht so einfach möglich, das Bereuen des Verlusts durch den Beginn einer neuen Runde zu verdrängen.

Weitere strukturelle Merkmale von Spielen sind ein hoher aktiver Einbezug des Spielers, wahrgenommene Gewinnchancen, Einsätze in kleinen symbolischen Einheiten, die den Geldwert verschleiern (z.B. durch Jetons) sowie Ton-, Licht- und Farbeffekte. Sie alle tragen zum Erfolg von Spielen und insbesondere Glücksspielangeboten bei. Hier zeigt sich auf erschreckende Weise, wie mächtig Spielprinzipien sein können. Sie funktionieren teilweise so gut, dass sie die Spieler krankhaft abhängig machen können.

Social Networks sollen ihre Nutzer zwar nicht süchtig machen, ihr wirtschaftlicher Erfolg hängt aber von deren Aktivität und Rückkehrfrequenz ab. Deshalb stellt sich im Kontext dieser Arbeit die Frage, wie dem Nutzer von Social Networks Angebote gemacht werden können, die ihn immer wieder reizen und sich so der erwünschte ständige mittlere Aktivierungsgrad einstellen kann, den Heckhausen und Apter beschreiben. Dieser Frage widme ich mich in Abschnitt 4.5.

3.2.3 Der Spieler im Flow

Den Zustand der Anregung während eines Spiels, den Heckhausen beschreibt, ähnelt dem Erleben von Freude und „Einssein mit dem Leben“, den Mihaly Csikszentmihalyi als Flow bezeichnet (Csikszentmihalyi, 1992). Seine Forschungen beziehen sich aber nicht nur auf Spiele, sondern auf alle Tätigkeiten, bei denen der Mensch das Gefühl von Glück empfindet. Dabei fällt ihm auf, dass die von ihm befragten Personen sehr unterschiedliche Dinge tun, die sie glücklich machen, z.B. meditieren, Motorrad fahren oder klettern. Die Beschreibungen ihrer Gefühle sind aber frappierend ähnlich, ebenso ihre Begründungen. Nach qualitativen Untersuchungen stellt Csikszentmihalyi fest, dass Flow-Erleben immer dann auftritt, wenn die Anforderungen bzw. Herausforderungen der Tätigkeit zu den eigenen Fähigkeiten passen, d.h. weder zu niedrig, noch zu hoch sind.

So trägt Csikszentmihalyi eine universelle „Phänomenologie der Freude“ zusammen, die acht Hauptkomponenten erfasst (Csikszentmihalyi, 1992 S. 74-94). Dabei beschreiben vier Punkte die Voraussetzungen, damit es zu Flow-Erleben kommen kann. Die anderen vier beschreiben eher die Effekte, also das Phänomen an sich.

Die erste Komponente betrifft herausfordernde Aktivitäten, für die man besondere Geschicklichkeit braucht. Es muss demnach eine Aufgabe sein, die wir prinzipiell lösen können und der wir uns gewachsen fühlen. Die Aktivität muss dabei nicht unbedingt körperlich sein. Eine einfache Methode, Herausforderungen anzunehmen, ist, sich in eine Wettbewerbssituation zu begeben, wie es bei Spielen oft der Fall ist. Auch den Kontakt zu anderen Menschen kann man als Herausforderung betrachten – sofern man von schüchterner Natur ist. Zweitens sind klare Ziele eine Voraussetzung für Flow-Erleben. Es muss demnach klar umrissen sein, was das Ergebnis der Herausforderung zu sein hat. Eine weitere Komponente betrifft klare Rückmeldungen. Nach jeder Handlung, die man zum Erreichen des Ziels vollzieht, erfährt man, ob man dadurch seinem Ziel näher gekommen ist oder nicht. Die Notwendigkeit von Feedback wurde bereits im Kontext von Behaviorismus und Konditionierung beschrieben (Abschnitt 3.2.1). Die letzte Komponente, die als Ursache für Flow-Erleben zu verstehen ist, beschreibt das Paradox der Kontrolle. Man hat demnach keine Sorge, die Kontrolle zu verlieren, obwohl man seine schützende Routine aufgibt. Es geht eher um die Möglichkeit statt um die Tatsächlichkeit der Kontrolle.

Die folgenden Komponenten sind als Effekte des Flows zu verstehen (Salen, et al., 2004 S. 338). Der erste beschreibt den Zusammenfluss von Handeln und Bewusstsein. Dabei vertieft man sich so sehr in die Tätigkeit, dass sie fast automatisch stattfindet. Man nimmt sich selbst nicht mehr unabhängig von der Handlung wahr. Was sich durch das Flow-Erleben noch einstellt, ist die volle Konzentration auf die anstehende Aufgabe. Alle unangenehmen Aspekte des Lebens werden während des Flow-Zustands vergessen. Man muss sich vollständig konzentrieren und so bleibt kein Raum für „unwichtige Informationen“ mehr. Außerdem kommt es zum Verlust des Selbstgefühls. Man hat das Gefühl, eins zu sein mit seiner Umgebung. Die letzte Komponente der „Phänomenologie der Freude“ von Csikszentmihalyi betrifft die Veränderung der Zeit. Man hat das Gefühl, die Zeit vergehe schneller (für manche auch langsamer) als sonst. Dies tritt nur dann nicht auf, wenn die Zeit für die eigentliche Tätigkeit wichtig ist, z.B. bei einem Wettlauf.

Auch Spielen kann eine Tätigkeit sein, die Flow-Erleben auslöst (Csikszentmihalyi, 1992 S. 104). Järvinen, Heliö und Mäyra zeigen, dass sich die acht Komponenten des Flow auf Spiele adaptieren lassen (Järvinen, et al., 2002 S. 20-27). Sie berichten auch, dass Spieler dieses Phänomen schon lange als „being in the zone“ bezeichnen. Im Kontext von Computerspielen spricht man beim Flow-Erleben auch oft von Immersion, also dem Eintauchen in das Spielgeschehen (Vamey, 2006). Für Salen und Zimmermann sind bei der Untersuchung des Flow-Erlebens vor allem die Komponenten von Interesse, die die Voraussetzungen für Flow darstellen. Denn sie können für die Gestaltung von Flow in Spielen nützlich sein. Es sind die Komponenten Herausforderung, klaren Ziele und Rückmeldungen und das Paradox der Kontrolle (Salen, et al., 2004 S. 338).

Doch es gibt auch Kritik an Csikszentmihalyis Ansatz des Flow. Einerseits wird ihm vorgeworfen, dass es sich nicht wirklich um eine abschließende Theorie handelt, sondern eher um die Beschreibung eines beobachteten Phänomens, das nur durch Interviews erfasst sei. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich dieses Erleben quantifizieren ließe. Spieledesigner Reiner Knizia hält das nicht für möglich: „Der Spaß und die Freude am Spiel können nicht in einer abstrakten Weise gemessen werden: Sie müssen erfahren werden.“ (Knizia, 2004 S. 22)

Eine pragmatischere Vorgehensweise wählten Falko Rheinberg und Regina Vollmeyer. Sie untersuchten Flow-Erleben auf quantitativer Ebene an dem Computerspiel Roboguard (Rheinberg, et al., 2003). Die Probanden gaben dabei nach jeder kurzen Spielrunde in einem Fragebogen (der „Flow-Kurz-Skala“) Auskunft über ihr Befinden. Sie stellten einen starken Zusammenhang zwischen dem Schwierigkeitsgrad des Spiels und dem Flow-Erleben fest: War die Schwierigkeitsstufe optimal, so war auch das Flow-Erleben am größten. Interessanterweise ergab sich aus der Untersuchung keine negativen Zusammenhänge zwischen Zielorientierung der Probanden und Flow. Daraus folgerten Rheinberg und Vollmeyer die These, dass es für das Flow-Erleben egal ist, durch welche Initialmotivation man in das Spiel – und damit das Flow-Erleben – hineingeraten ist. Eine weitere Überprüfung dieser neuen These steht allerdings noch aus.

Wie schafft man es nun, dass der Schwierigkeitsgrad eines Spiels optimal auf den Spieler abgestimmt ist – also weder zu einfach, noch zu schwer? Dies gelingt in der Praxis durch einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad im Spielverlauf. Eine sanfte Lernkurve ist wichtig für Spiele, da sie sonst zu Beginn entweder langweilig sind oder überfordernd. Beides frustriert die Spieler. Sie müssen eine Chance sehen, erfolgreich zu sein. Das kann laut Björk und Holopainen auf drei verschiedene Arten geschehen: Erstens, indem man dem Spieler Informationen gibt, z.B. einen Hinweis auf ein Versteck bei einem Suchspiel. Zweitens kann der Spieler diese Anpassung selbst vornehmen, dazu später mehr. Drittens kann man den Schwierigkeitsgrad automatisch an die Fähigkeiten des Spielers anpassen (Björk, et al., 2005).

Wie kann man den Schwierigkeitsgrad eines Spiels automatisch anpassen? Wenn das System die Handlungen des Spielers im Hintergrund bewertet, kann es die kommenden Herausforderungen dementsprechend anpassen. Das nennt man „dynamic difficulty adjustment“, dynamische Schwierigkeitsanpassung (Hunicke, 2005 S. 429f.). Stellt man sich beispielsweise in dem Ego-Shooter Max Payne ungeschickt an, so werden auch die Gegner häufiger daneben schießen. Ist man gut, so stellen sich die Gegner geschickter an. Vor dem leichtfertigen Einsatz eines solchen Mechanismus‘ warnt Raph Koster aber. Wenn eine solche automatische Anpassung dazu führt, dass man zwangsläufig in 80 Prozent aller Fälle gewinnt (egal wie man sich anstellt), dann stellt das Spiel keine Herausforderung an den Spieler mehr dar. Es wird langweilig. Menschen wollen am äußersten Rande ihrer Fähigkeiten spielen, nicht im Durchschnittsbereich. Daher rät Koster: „If you scale difficulty to a user, don’t scale it to where they cannot make a mistake.” (Koster, 2007 S. 11)

Es gilt also das richtige Maß an Anpassung zu finden. Eine andere verbreitete Methode ist, das Spiel von vornherein in Level von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu unterteilen (Malone, 1980 S. 2). Den Spielern wird es so möglich, das für sie Passende heraus zu suchen. Dabei sollte man die Level so aneinanderreihen, dass sie nach und nach immer schwieriger werden. Viele Spiele bieten verschiedene Modi an, die je nach Fähigkeitsstand des Spielers unterschiedlich sind. Beispielsweise kann man den Ego-Shooter Doom in den Schwierigkeitsgraden „I Am a Wimp“, „Not Too Rough“, „Hurt Me Plenty“ und „Ultra Violence“ spielen. Jenova Chen geht noch einen Schritt weiter (Chen, 2006). Statt nur grobe Schwierigkeitsgrade zu Beginn auswählen zu lassen, schlägt Chen vor, den Spieler fortlaufend und auch während des Spiels die Wahl zu geben, wie schwierig das Spiel sein soll. So kann das Spiel zuverlässig das richtige Verhältnis zwischen Herausforderung und persönlichen Fähigkeiten bieten. Als praktisches Beispiel entwickelte Chen das Spiel flOw und stellte es ins Internet. Es wurde in den ersten zwei Wochen mehr als 350.000 Mal heruntergeladen[3]. Diese aktive Anpassung ist allerdings schwierig in Spiele einzubauen, denn sie droht den Spielfluss immer wieder zu unterbrechen. Für Chen besteht die Lösung darin, die Wahl des Schwierigkeitsgrads so in den Spielfluss einzubetten, dass es untrennbarer Teil des Spiels wird (Chen, 2006 S. 14). Damit schränkt sich die Anwendbarkeit der aktiven Schwierigkeitsanpassung leider enorm ein.

Später werde ich zeigen, wie man dynamische Schwierigkeitsanpassungen in Social Networks berücksichtigen kann (Abschnitt 4.6) und im praktischen Teil werde ich ein Spiel innerhalb eines Social Networks konzipieren, das ebenfalls solche Schwierigkeitsanpassungen berücksichtigt (5.4).

Die Beschreibung des Flow-Erlebens erklärt gut, wie ein gutes Spiel vom Menschen erlebt wird. Es wird also darauf ankommen, Spielprinzipien für Social Networks so zu gestalten, dass Menschen auch dabei Flow-Erlebnisse haben können (Kapitel 4). Dann können sie Menschen aktivieren und zum Erfolg der Communities beitragen.

Die psychologischen Ansätze Behaviorismus, Aktivierungszirkel und Flow-Erleben helfen besser zu verstehen, warum sich Menschen durch Spiele faszinieren lassen. Sie werden durch Spiele zu aktivem Verhalten konditioniert. An Interaktionen, die einen mittleren Aktivierungsgrad auslösen, haben sie Spaß und werden unterhalten. Durch Herausforderungen, klare Ziele, Rückmeldungen sowie der Vermittlung eines Gefühls der Kontrolle gleiten sie in einen positiv erlebten Flow-Zustand. Der Spieler tauscht so im Idealfall ganz in die Interaktion mit dem System ein. Das System muss dabei aber nicht unbedingt ein Spiel sein. Die Ansätze sind zum Teil auch auf das menschliche Verhalten allgemein und somit auch auf die Nutzung von Social Networks anwendbar.

In Kapitel 3 wurde untersucht, was Spiele sind: Systeme, die aus Objekten bestehen, welche Attribute und Beziehungen untereinander haben. Diese Objekte lassen sich anhand von Regeln in den Dimensionen Mechanik, Dynamik und Ästhetik als Spielablauf gestalten. Darin agieren Spieler in unterschiedlichen Kontexten: Als passive Zuschauer, als Einzelspieler oder als Team. Nach dieser Definition stellte sich die Frage, was Spiele erfolgreich macht. Dazu geben insbesondere drei psychologische Ansätze Einblicke.

Spielen kann in vielen Fällen behavioristisch beschrieben werden als Verhalten, das durch positive Anreize konditioniert wird. Außerdem deutet Heckhausens Beschreibung des Spiels als Aktivierungszirkel darauf hin, dass ein hin und her zwischen Anspannung und Entspannung zum Spielspaß entscheidend beiträgt. Schließlich induzieren gute Spiele Flow-Erleben beim Spieler. Es stellt ihm klare Ziele, die eine Herausforderung für ihn sind. Durch dynamische Schwierigkeitsanpassung richten sich einige Spiele sogar automatisch nach den unterschiedlichen Fähigkeiten jedes einzelnen Individuums.

Durch die theoretische Vorarbeit, in der Social Networks und Spiele untersucht wurden, ist es nun möglich, Spielprinzipien in Social Networks systematisch zu beschreiben.

In Kapitel 5 werden sie abschließend beispielhaft auf die Website moviepilot angewendet, einem Social Network zum Thema Filme. Dadurch entstehen Konzepte und Handlungsempfehlungen, die das Aktivierungspotential von Spielen auf die Community übertragen. So wird gezeigt, wie Spielprinzipien Social Networks erfolgreicher machen können.

MUD = Multi User Dungeon. Das ist ein Server-basiertes Rollenspiel für viele gleichzeitige Spieler, das meist textbasiert ist.

Eine Skinner-Box ist ein spezieller Käfig für Versuche mit Ratten oder Tauben zur operanten Konditionierung, mit Hebel, Futtermagazin, Lichtquelle und elektrifizierbarem Bodengitter.

Download-Link für das Spiel flOw: http://intihuatani.usc.edu/cloud/flowing/ [offline] Spiel Online: http://www.crazygames.com/game/flow